Kaum das Abitur in der Tasche, weiß Viktor, was er beruflich werden möchte: freier Künstler. Seine Zeichnungen und Ölgemälde lassen Potenzial erkennen und einige seiner Werke wurden sogar schon in einer lokalen Galerie ausgestellt.

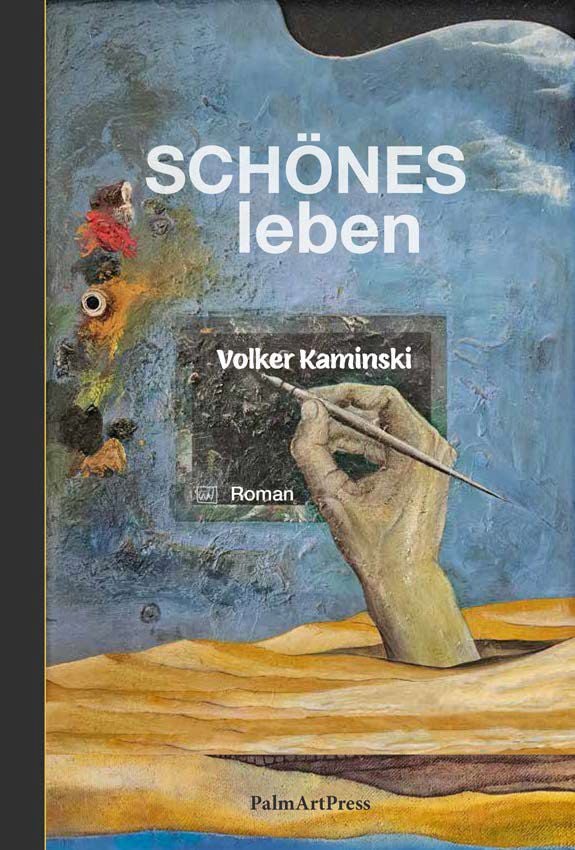

Der Roman “Schönes Leben” von Volker Kaminski beschreibt die Studienzeit des jungen Künstlers Viktor Diebig in den 1980er Jahren in Karlsruhe. Viktor ist zielstrebig, aber er ist sich auch bewusst, noch am Anfang zu stehen. Das nötige Handwerkszeug möchte er an der Karlsruher Kunstakademie erlernen. Viktor wird angenommen und die eigentliche Lehrzeit beginnt. Anders als im klassischen Entwicklungsroman führen ihn seine Lehrjahre nicht auf Wanderschaft in die weite Welt hinaus. Doch die Auseinandersetzung mit der Kunst ermöglicht ihm eine beständig reifer werdende Beziehung zur Welt.

Zu Beginn seiner Studienzeit dient Viktor die Kunst eher als Flucht vor der Wirklichkeit: ‘Ich fühle mich fast wieder wie mit sechzehn, als alles anfing und ich das Schöne suchte als Gegenmittel zu unserem Familienleben und allem Hässlichen in der Welt.’ (179) Tatsächlich scheint ein Gegenmittel nötig zu sein, um das verbitterte Familienleben zu ertragen. In Viktors Elternhaus hängt der Haussegen oft schief. Das geht sogar so weit, dass sich die Eltern androhen, einander zu ermorden. Die Eltern verlegen sich dann doch auf zivilere Trennungsmethoden, doch die schwierigen Familienverhältnisse belasten Viktor und die übrigen Familienmitglieder schwer. Für die Handlung des Romans wird die komplexe Vater-Sohn-Beziehung wichtig. Zwar ist der Vater stolz auf Viktor und prahlt ein ums andere Mal mit dem Talent seines Sohnes; andererseits zweifelt der Vater daran, dass der Sohn sich als freier Künstler behaupten können wird. Die eigene Vergangenheit als ‘Ostflüchtling’ hat den Vater gegenüber unsicheren Beschäftigungsverhältnissen und fehlenden sozialen Absicherungen skeptisch werden lassen. Hinzu kommt, dass Viktor mit der Wahl seiner Motive keinesfalls den gängigen Publikumsgeschmack trifft. Ein bevorzugtes Sujet Viktors sind Knochen und Skelette. Die naturalistische Darstellung von Körpern ist stellenweise entfremdet und legt den Blick auf blanke Knochen frei. Was in Viktors Augen ein “memento mori”-Moment hervorruft, stößt auf Ablehnung beim Publikum, das sich nicht von einem Zwanzigjährigen an die eigene Sterblichkeit erinnern lassen will. Sollte Kunst gefallen? Was ist die Rolle der Kunst innerhalb der Gesellschaft? Inwiefern kann sie Spiegel der Zeit sein und zugleich ihre Unabhängigkeit vom Zeitgeist bewahren? Viktor macht sich die Antworten auf diese Fragen nicht einfach. Allerdings ist es bezeichnend, dass der Professor, dessen Klasse Viktor an der Kunstakademie angehört, ihn in einer Szene ermahnt: „Sie sollten dich den Verbohrten nennen“ (108). Die Verbohrtheit, mit der Viktor immer wieder dieselben Knochenmotive malt, ist symptomatisch für seine Entfremdung von seiner Umwelt. Er kapselt sich von Familie und Kommilitonen ab und die daraus resultierende Isolation drückt sich auch in den Motiven seiner Arbeit aus.

In dem Maß, in dem Viktor jedoch neue Ausdrucksformen in seiner Kunst zulässt, öffnet er sich auch gegenüber anderen Personen und lässt sich auf ungeahnte Möglichkeiten ein, die sich ihm eröffnen. Am Ende scheint Viktor durch das Medium der Kunst einen Weg gefunden zu haben, sich auf die Welt und ihre Herausforderungen einzulassen.

Insgesamt präsentiert Volker Kaminski mit “Schönes Leben” die nuancierte Charakterstudie eines jungen Künstlers und fängt dabei das Setting des akademischen Kunstbetriebs gekonnt ein.

Volker Kaminski: Schönes Leben, PalmArtPress 2025, ISBN 978–3‑96258–227‑2, gebundene Ausgabe, 25 Euro.

0 Kommentare

1 Pingback